Jan van Eyck : Portrait dit "des époux Arnolfini" (1434)

Londres, National Gallery.

« On nous dit que le miroir a été placé dans la pièce à seule fin de refléter l’image du peintre, d’attester en quelque sorte que celui-ci avait été témoin du mariage des Arnolfini. [Traduisant l’inscription au-dessus du miroir : Johannes de eyck fuit hic. 1434] Jean van Eyck était ici : le miroir le prouve. En ce cas, pourquoi ce miroir donne-t-il à percevoir deux personnages plutôt qu’un seul ? Weale, avec son aplomb coutumier, avait tranché : « Malgré les dimensions minimes de ces figures, je n’ai aucune hésitation à émettre l’opinion que ces deux personnages sont Jean van Eyck, le peintre du tableau, et sa femme. »

Diverses propositions on été faites par la suite : pourrait-il s’agir d’un collaborateur ? d’un apprenti ? du second témoin des mariés (alors que Panofsky nous dit que la mariage per fidem n'en réclamait aucun)? de la foule des invités à la noce ? d’Hubert van Eyck, le frère de Jan (mort huit ans plus tôt !) ? d’un parent Arnolfini ? du spectateur virtuel du tableau ? Vaines subtilités… Ne conviendrait-il pas, tout simplement, d’admettre que les deux individus dans le miroir n’ont pas d’identité définie, du moins que leur rôle ne réside pas dans leur identité ? Le miroir est un trompe-l’œil destiné à dévoiler un habituel no man’s land pictural, c’est-à-dire un lieu situé en-deçà du plan du tableau. Il s’agit pour l’artiste de créer une mise en abyme déroutante pour l’esprit, de donner l’illusion que la scène se prolonge par-devant, jusqu’en lieu et place de notre domaine de spectateurs. Bref, il s’agit de faire en sorte que le tableau soit perçu comme une sorte de microcosme, de monde en soi.

Le portrait de Van Eyck, L'énigme du tableau de Londres,

Paris, Hermann, 2006, p. 13-15.

Petrus Christus : Saint Eloi Orfêvre (1449) / détail

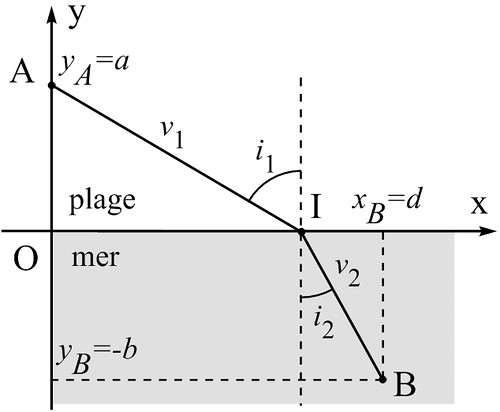

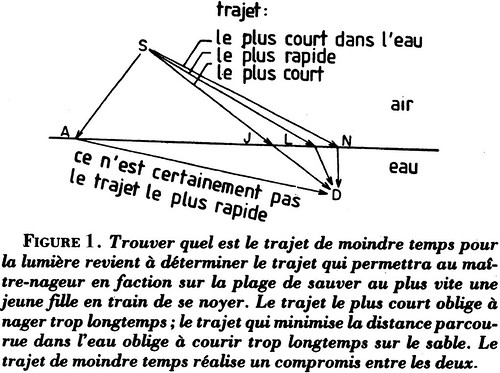

Car :

Considérons ensuite l’image de cette chambre dans le miroir.

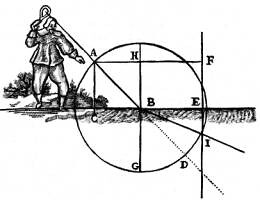

Agissant comme une courte focale, celui-ci ale pouvoir de capter l’espace sur 180 degrés. Ainsi tout ce qui se situe dans son arrondissement se trouve-t-il concentré et déformé par sa courbure (cf. le lit, la fenêtre, le plafond). Cette absorption de l’espace crée un triple effet d’étroitesse, de profondeur et d’évasement (effet de goulot). Les murs latéraux, le plancher et le plafond se resserrent autour du point central ; le fond de la pièce, repoussé, est comme rapetissé ; en revanche, les époux, situés au premier plan et dans l’axe du miroir, conservent un aspect relativement « normal », ce qui leur confère par contraste une certaine prépondérance.

La mise en regard de la chambre des « époux Arnorlfini » et du reflet de cette même chambre nous amène donc à admettre qu’il existe dans la configuration spatiale de la première une sorte d’effet global qui n’est pas sans parenté avec le second. En d’autres termes, tout se passe comme si le tableau de Van Eyck offrait par lui-même des déformations spéculaires. En 1982, David Carleton tenta de comprendre la raison de ce curieux phénomène. L’expérience qu’il réalisa (il reconstitua en maquette la chambre des époux et la photographia avec différentes focales) l’amena à conclure que le tableau de Londres offrait bel et bien des caractéristiques optiques de type « grand angulaire » : protubérance au premier plan, concentration des zones périphériques avec effet d’accélération des lignes de fuite (basculement du sol, raccourci du lit). Pour Carleton, il s’ensuivait que Van Eyck avait tout simplement réalisé son tableau à l’aide d’un miroir convexe semblable à celui qui figure sur le mur du fond, dans la chambre.

(…)

ibid., p. 133-135.

Le Changeur et sa femme (1514), détail

Ce dernier tableau est l'objet d'un beau billet sur le blog Au fil de l'Art : Le miroir de la réconciliation.

Miroirs 1 Miroirs 2 Miroirs 3 Miroirs 4 Miroirs 5 Miroirs 6

/image%2F1488804%2F20160903%2Fob_a9643d_accueil-snnopy-wodstock.gif)